日本全国にたくさんの種類がある神社ですが、今回はその神社の中でも〇〇八幡宮などの名前で親しまれている、八幡さまについてご紹介いたします。

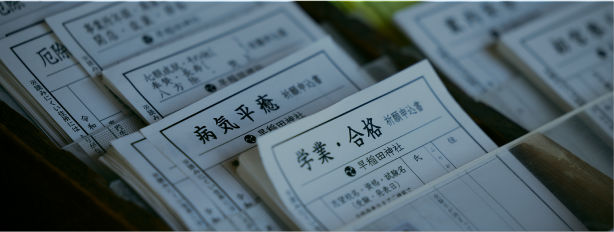

早稲田神社も、実は早稲田八幡宮とも呼ばれる、八幡さまをお祀りしている神社なので、当神社の御祭神についてのご紹介でもあります。

八幡さまでお祀りされている御祭神は応神天皇

まず、八幡宮でお祀りされている八幡さまと呼ばれる神様についてご紹介します。

八幡さまは「やはたのかみ」と呼ばれることや、「誉田別命(ほんだわけのみこと)」とも呼ばれる神様で、第15代天皇の応神天皇と同一とされています。

多くの八幡宮では、応神天皇を主神として比売神(ひめがみ)や応神天皇の母である神功皇后を合わせて八幡三神としてお祀りしています。

また、八幡三神のうち、比売神や神功皇后に代わり、応神天皇の父である仲哀天皇や武内宿禰(たけしうちのすくね)、玉依姫命(たまよりひめ)を祀る神社もあります。

早稲田神社では比売神の代わりに仲哀天皇をお祀りし、応神天皇・神功皇后・仲哀天皇の三神をお祀りしています。

(引用 wikipediaより応神天皇)

(引用 wikipediaより応神天皇)

八幡さまのご神徳・ご利益とは?

八幡さまは武運の神様として源氏や平家をはじめとする多くの武家に信仰されていました。

現在でも、出世開運、交通安全、学業教育、家内安全、災厄削除等様々なご利益があるとされています。

これは、主神の応神天皇だけでなく、合わせて祀られる神功皇后や比売神などの神様のご利益が重なるからです。

ただ、お参りされる八幡宮によって、ご利益の方向性が変わることがありますので、御祭神を確認するようになさってください。

例えば、比売神さまを一緒にお祀りしている八幡宮でしたら、恋愛成就や夫婦円満等のご利益がございますが、武内宿禰さまをお祀りしている八幡宮ではそういったご利益は難しいと思われます。

八幡さまの本社と有名な分社

現在、八幡さまをお祀りしている神社は全国に数多くあります。

そんな八幡宮の総本社は大分県宇佐市にある宇佐神宮です。

そこから勧請された、石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)や筥崎八幡宮と合わせて三大八幡宮と呼ばれています。

ただ、近年は最後の筥崎八幡宮に代わり、鶴岡八幡宮を三大八幡宮の一社とすることもあります。

また、正確な由緒書きとしては記載されていませんが、早稲田神社は三大八幡宮の内、石清水八幡宮から勧請された分社と考えられています。

これは、近隣で先に出来た神田神社が鶴岡八幡宮から勧請されたこと。遷座(神様に新しく来て頂く)の式が行われた9月15日が石清水八幡宮の例祭日当日であることから推測されています。

(引用 wikipediaより 宇佐神宮)

(引用 wikipediaより 宇佐神宮)

本日のまとめ

本日は日本全国の神社の半数以上がお祀りする八幡さまについてご紹介いたしました。

・八幡さまは15代天皇の応神天皇と同一とされています。

・応神天皇に加え、母の神功皇后・比売神と合わせ八幡三神としてお祀りされることが多いです。

・武運の神様として鎌倉時代以降多くの武家から崇敬されています・現在も出世開運、交通安全、学業教育、家内安全、災厄削除等様々なご利益があるとされる。

・総本社は大分県の宇佐神宮。そこから勧請された石清水八幡宮や筥崎八幡宮と合わせて三大八幡宮と呼ばれている。

・早稲田神社の勧請元は石清水八幡宮という説が有力です。

以上です。ぜひ、話のタネなどにご利用ください。また、本日の内容からより深く八幡さまについて調べてみたいと考えられる方がいらっしゃれば幸いです。